Si

è da poco conclusa alla Triennale di Milano una rassegna importante dedicata ad approfondire un tema oggetto di molte attenzioni, quello dei disastri provocati da eventi naturali (alluvioni, terremoti, incendi) o

dalla guerra. Dinamiche territoriali esplorate percorrendo il doppio binario

della progettualità, di un’architettura che sappia recuperare e ripristinare i

codici identitari dei luoghi colpiti, e degli orientamenti sociali che simili

contesti esigono. La necessaria riappropriazione di uno spazio che non è solo

fisicamente dato ma ancor più definito dalla rete relazionale che nel tempo lì si

è espressa e radicata, determina lunghe, non di rado complesse, vicende contrattuali

per un possibile ripensamento del tornare a vivere laddove la quotidianità ha

subito una brusca interruzione.

Riflettendo sulla natura delle rovine e quella delle macerie, dalle più

poetiche e soffuse letture piranesiane agli squarci aperti dalle violenze novecentesche,

l’itinerario della mostra si è proposto d’indagare come queste definizioni

siano mutate durante gli ultimi tre secoli, fino a sovrapporsi nel brutale

sterminio delle recenti escalation mediorientali. La Siria, dove Palmira

diviene simbolo di questa assurda furia devastatrice che ha sabotato il

racconto dell’antico attraverso i resti greci e romani, trasformando le

passate rovine in un campo di macerie, è al centro di tale scenario sovvertito,

atomizzato, inedito. Salta la griglia concettuale di Marc Augé che individua

nelle rovine la testimonianza di un tempo distante, pacificato, nel quale il

rumore della storia si percepisce come lontano, privo della forza sconvolgente

dei fatti nel loro accadere. Qui le rovine finiscono fagocitate dalla guerra

perenne, alimentando nuove macerie. Queste “Ricostruzioni” allestite alla

Triennale hanno rappresentato dunque un’indagine ad ampio raggio che,

soffermandosi sui drammatici eventi del Novecento, si è

concentrata soprattutto sulla sequenza sismica che ha stremato il centro-sud della

penisola, dall’Abruzzo del 2009 fino alle Marche del 2016. Crisi, sradicamenti,

memorie, che sono state oggetto anche delle giornate di Paraloup nel settembre

2017, sui temi dell’abbandono e di un ritorno possibile ai luoghi della

montagna colpiti dal fenomeno dell’emigrazione di massa. E poi discussi ancora al

grande convegno internazionale Un paese

ci vuole, al Pau di Reggio Calabria, nel novembre 2018. Letture, introspezioni di

ambienti, collettività, persone che hanno ispirato pure il lavoro

documentaristico di Cecilia Fasciani, Io

prometto, opera che ha inteso dar voce a chi non si rassegna e, nelle forme

di una caparbia resilienza, che è un atto d’amore profondo per le proprie

origini e il territorio, prova a restare. Son solo tre di tante iniziative –

mostre fotografiche, dibattiti, incontri con i comitati del

cosiddetto cratere sismico – che di recente hanno acceso l’attenzione

su un argomento di assoluto rilievo, non solo perché coinvolge un’area molto estesa

dell’Italia, ma in quanto incide in profondità nel confronto su nuove forme di

sviluppo sostenibile, sulle strategie da attuare per la ripresa delle economie

locali, e in generale sul configurarsi di una ricostruzione che ha bisogno di

essere negoziata in ogni sua fase, di essere condivisa e di conservare il

legame con ciò che significava vivere certi spazi prima degli eventi che hanno

costretto la popolazione ad allontanarsi.

Conflitti, catastrofi di ieri e di oggi per medesime o simili umane aspettative. Dal sisma di Messina

alla Grande Guerra, due circostanze ravvicinate che segnano l’inizio del secolo

e mettono in campo le prime strategie di recupero dei luoghi colpiti. Tecniche

e indirizzi che saranno messi alla prova su scala più ampia e capillare dopo la

seconda guerra mondiale. Impressionanti i pannelli montati nelle sale del

Palazzo dell’Arte con l’elenco dei danni al patrimonio culturale italiano, le

riproduzioni dei monumenti colpiti, le cifre della distruzione, stime rese note

a ridosso dello scempio già nel censimento alleato del Works of Art in Italy. Di notevole impatto anche il resoconto delle

rovine tedesche quantificate in metri cubi; sono i numeri da capogiro

determinati dalla strategia dell’area

bombing, i bombardamenti a tappeto dell’aviazione inglese e statunitense,

su cui lo scrittore W. G. Sebald ha scritto un saggio lucido e molto

coinvolgente.

Nell’annientamento

di vite e cose, il dopoguerra ha anche rappresentato un nuovo inizio,

alimentando una discussione molto articolata sul come ricostruire, confluita in

un’ampia gamma di riviste che hanno trovato numerosi canali di diffusione fin dai mesi immediatamente successivi alla

liberazione. Non solo la cura per gli aspetti materiali ma anche la

valorizzazione degli elementi culturali e identitari. Le alluvioni del

Polesine, del Vajont, le devastazioni del Belice, del Friuli, dell’Irpinia,

dell’Abruzzo sono stati altrettanti banchi di prova per la messa a punto

di modelli di recupero più o meno funzionali. Dalla toccante foto del

“cimitero” della cattedrale di Venzone, ricostruita pietra su pietra, alle

criticità delle new town abruzzesi. Se ad oggi il centro dell’Aquila è

riconosciuto come il più grande intervento di restauro al mondo, il progetto

dei villaggi provvisori attorno alla città – così come dopo in Emilia la

ricostruzione di edifici rurali in assenza di linee guida o di una contestuale

e acquisita maniera d’intervento – ha creato forme di periferizzazione stabili

del territorio che ne condizioneranno inevitabilmente gli sviluppi futuri.

Un’intera

sezione è stata dedicata ai materiali a stampa – opuscoli, fogli tradotti in

inglese, cataloghi, rassegne fotografiche – di cui stupisce la quantità e

l’originalità prodotti negli anni dalle e per le zone terremotate, con

l’intento di registrare altri movimenti tellurici in quei luoghi. I moti delle

aggregazioni umane, delle difficoltà ma pure del riscatto, di un prima e di un

dopo che vengono necessariamente a fronteggiarsi in ogni esistenza. Di estrema

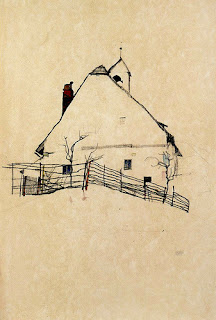

intensità il lavoro fotografico coordinato da Spazio Lavìl, associazione

culturale di Bologna, a firma di Fabio Mantovani e Giovanni Zaffagnini che

hanno documentato l’abbandono di una casa del maceratese, abitata per oltre un

secolo e rimasta vuota di colpo. Poesia del silenzio, racconto di una perdita

“dal di dentro”, immagini in penombra evocatrici della vita che è stata. Anche

così si riesce a dire qualcosa, anche così, posando lo sguardo sulle tracce di un’intimità

dissolta, è possibile ragionare sul perché, il dove e come ricostruire.

(Di

Claudia Ciardi)

Related links:

* Le prese sono state autorizzate dal personale della mostra.

Venzone - La cattedrale

Le Marche - Mantovani/Zaffagnini

Le Marche - Mantovani/Zaffagnini