Aprile,

ancora orfani d’arte. Chiuse gallerie e mostre, le Muse continuano a tacere.

Non poche le deroghe previste per diverse categorie, ma difficoltà a catena per

il settore della cultura e gli addetti ai lavori. Tuttavia proprio in questo momento,

auspicabilmente superando l’idea di chiusura totale – da quando i musei sono

spazi in cui ci si assembra? – se

decidiamo infine di essere propositivi e lavorare con vera convinzione al

ritorno in sicurezza del pubblico, possono nascere sinergie interessanti. La

scorsa estate, in una fase di ripresa delle attività con l’inaugurazione di

allestimenti di rilievo – penso ai grandi eventi celebrativi del Barocco in

Piemonte – si è nuovamente acceso l’interesse e il dibattito sui canali di

fruizione dei beni culturali. Una boccata d’ossigeno, che ha pure messo in luce

la buona risposta del pubblico, segno che quando c’è un’offerta, quando si

torna a far circolare la bellezza, le persone non si sottraggono. Sempre

d’estate in un sito tedesco che riproponeva la lettura di una rivista sulla

necessità di curare l’arte contro l’oblio, mi ha fatto piacere vedere citate

diverse istituzioni e iniziative per la divulgazione culturale, biblioteche,

progetti editoriali e blog, tra cui il mio. L’intento è stato mostrare

come differenti contenitori e saperi possano dare manforte alla circolazione di

idee, dunque conquistare terreno a discapito del silenzio, della dimenticanza,

vere insidie per l’educazione delle nostre sensibilità.

L’ultima

puntata della fiction su Leonardo, al di là della sua impostazione romanzata,

da fantasy rinascimentale, ma comunque gradevole, ha fatto oltre un milione di

ascolti in più sulla partita di Champions trasmessa in contemporanea. Fra i

titoli di commento si legge “Tutti in piedi per Leonardo”, con sullo sfondo la

polemica relativa alla riapertura degli stadi che proprio in quella giornata ha tenuto

banco; la miglior risposta l’hanno data gli spettatori. Investire

sulle produzioni cinematografiche e teatrali così da poter contare su un

ulteriore raffinato mezzo per esportare la bellezza italiana nel mondo; storie

di artisti e dei luoghi in cui si sono svolte. Quale migliore e più immediata

risorsa per catturare l’attenzione. Quando uscì il docufilm su Caravaggio della

Nexo Digital sull’onda della grande mostra milanese – voce tormentata e

straniante di Manuel Agnelli – con un minimo battage in rete tra blogger e

appassionati, in uno spettacolo pomeridiano di un giorno feriale, abbiamo

portato al cinema più di duecento persone. Fu il documentario d’arte più visto

di sempre in Italia.

Di

certo, l’emergenza sta obbligando a ripensare modelli, luoghi e tempi

d’incontro con la cultura. Nel caso dell’arte gli strumenti multimediali

offrono una sponda, purché vengano in ausilio, non per soppiantare ma per

affinare ed espandere le potenzialità del patrimonio culturale. E un altro soccorso affatto secondario può forse venire

dall’editoria. Il libro come catalizzatore di un interesse, come veicolo di

racconti che tengano accesa l’immaginazione attorno a ciò che, se non si può

vedere fisicamente, almeno resista nel nostro sentire, e venga qui coltivato

fino all’incontro con lo sguardo. Premessa

un po’ lunga per dire che le vie dell’arte portano sempre

a un innalzamento che riguarda aspetti immateriali del vivere, altrettanto e

talora più cruciali di quelli considerati ordinari, e per introdurre la storia

di un gruppo di pittori che alla fine dell’Ottocento in nome di questa sostanza

spirituale diede forma a un sogno, fuori dai canoni impressionisti, spinto dal

vento del simbolismo letterario, affascinato dalle intonazioni del trascendente

che volle sintetizzare nell’uso del colore. Un movimento di rottura tuttavia

diverso dalle avanguardie storiche, composto da anime per così dire più fluide,

sfuggenti, anche lontane tra loro per scelte esistenziali e dei soggetti

rappresentati, poco se non affatto riducibili a schemi, manifesti, linguaggi

comuni.

La storia dei Nabis mi appassiona da tempo in quanto cerchia eterogenea

che nel travaso onirico fra segno, colore e parola ha scolpito la pietra sacra

della propria avventura. Non solo, ma fin dal nome che si attribuirono –

“profeti”, in ebraico – intesero mettere

al centro l’idea di un oltre sentimentale, di un sentire al di là, autentico

fulcro d’ispirazione che produsse filoni creativi ancora non debitamente

esplorati nelle loro ricadute, cosmi d’incredibile forza immaginifica da Pierre

Bonnard a Marcel Denis, Paul Sérusier, Félix Vallotton, Jan Verkade, Edouard

Vuillard.

Sono

i frutti di una lunga stagione che connette i Preraffaelliti, i Rosa Croce, i

Nazareni, fino ad approdare ai ritiri campestri nella comunità di Worpswede –

fabbrica del primo espressionismo. E da qui a certe correnti pre-dadaiste, già

nell’ottica di un superamento del simbolismo, animate da una concezione

naturalista e anarchica, orientate a istanze di spiritualità, come nell’ambito

della colonia di artisti attivi a Monte Verità, presso Ascona (1914-1915). Si

ridiscutevano le consuetudini realistiche della tradizione rinascimentale, pure

attingendo alla sua espressione più matura – non la lezione di Beato Angelico e

Ghirlandaio, ma quella di Raffaello e Leonardo da Vinci, che guardano alla

natura con occhio più distaccato,

introspettivo – si voltavano le spalle alle conquiste figurative

dell’impressionismo per infondere alle cose una qualità simbolica, per

proiettare sul paesaggio le ombre del non visto, per dare colore agli

invisibili legami che permeano la realtà. Tali istanze determinarono nei

singoli artisti risvolti biografici assai diversi. Per Sérusier, l’allievo

prediletto di Gauguin sotto i cui ammaestramenti, nei memorabili giorni del

ritiro di Pont-Aven, dipinse il celebre Talismano (1888), fu la volontà di

immergersi negli scenari selvaggi della Bretagna, lontano dai clamori della

capitale ma più vicino a quel primitivismo cui lo aveva iniziato il suo

maestro. Nel caso dell’olandese Jan Verkade la scelta di farsi monaco. Di

Gauguin, l’ispiratore di tutti, è noto lo strappo che dall’estate del 1891 lo

portò a Tahiti – da allora Sérusier venne considerato il suo successore, nonché

in un certo senso l’esecutore testamentario di quei singolari seguaci profeti

rimasti orfani del padre. L’inquieto Vallotton, che si era fatto conoscere per

la sua guerra dichiarata alle convenzioni, nel 1899 in seguito al matrimonio

con una delle figlie del grande mercante d’arte Alexandre Bernheim, si adeguò a

una pittura più conformista popolata di vedute e nature morte. Bonnard invece

restò fedele a se stesso, ancorato al suo tratto finemente psicologico,

accentuandone le aperture coloristiche. Picasso definì la sua una “non

pittura”, perché a suo dire Bonnard non andava mai al di là della propria sensibilità, non

sapeva scegliere. Ecco cosa scrive Sileno Salvagnini, curatore della monografia

sui Nabis pubblicata dalla Giunti: «Dell’inflazione cubista che si sviluppò

dopo la prima guerra mondiale, avrà a dire un pittore polacco avvicinatosi ai

Nabis: «Accanto a Cézanne, Bonnard era stato per noi il punto di partenza di

una opposizione contro gli epigoni del cubismo, che, da quell’epoca, riempivano

le esposizioni di mandolini schematici, di forme geometriche sempre le stesse,

e di qualche colore della loro povera tavolozza. “Dei pidocchi sulla mia testa”

diceva Picasso parlando di loro. Il mondo di Bonnard invece apriva davanti a

noi delle strade che ci parevano meno limitate, perché restava fedele alla

tradizione di Cézanne e di Gauguin».»

Menti

di una generazione geniale che si erano ritrovate sui banchi del Lycée

Condorcet di Parigi, quindi all’Académie Julian. Letterati, basti su tutti

Marcel Proust, figure di primo piano della stagione politica a venire, come ad

esempio Robert Dreyfus, mecenati, banchieri, quali i fratelli Natanson, di

origine polacca, che rilevarono «La Revue Blanche», organo di stampa degli

esordi Nabis, e finanziarono numerose mostre. Tutti, per un singolare gioco del

destino, condivisero la loro adolescenza nelle classi del leggendario liceo

parigino, di cui lo scrittore Daniel Halévy ci ha consegnato un vivido

ritratto. Ma è anche una storia di figure femminili, muse discrete, che

accompagnarono l’attività dei pittori, come modelle e mogli. È il caso della

fascinosa Misia, quasi apparizione ultraterrena, dipinta con struggente

devozione da Vuillard, della femminilità protettrice di Marta,

moglie di Denis, dell’erotismo ipnotico di Marie Boursin, prima modella, poi

sposa di Bonnard. Una

parabola che è durata appena dodici anni, indicativamente dal 1888 al 1900, la

cui linfa ha però continuato ad alimentare immaginari d’arte paralleli e di

molto successivi alla conclusione ufficiale del sodalizio. Questi percorsi sono

tuttora oggetto di studio e approfondimento, come ad esempio nel caso della

mostra sulle ricadute dell’opera di Maurice Denis nella pittura d’avanguardia

di matrice austriaca (Simbolismi ai confini dell’impero asburgico/ Symbolismus

an den Grenzen des Habsburger Reichs, Skira, 2007). Un’avventura creativa che

non ha smesso ancora di parlarci né di liberare la sua carica profetizzante.

(Di

Claudia Ciardi)

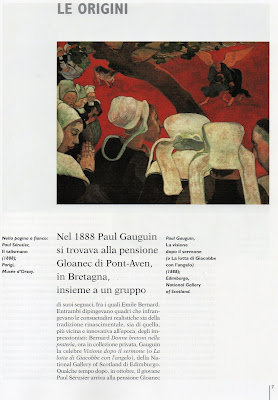

* In copertina: Paul Sérusier, Il talismano, 1888 (quando lo dipinse, Sérusier aveva ventiquattro anni)

Edizione

di riferimento:

* Paul Ranson, Lustrale, 1891

Si rimanda inoltre alla lettura di:

Simbolismi ai confini dell'impero asburgico

Il piegar de’ panni s’immerge nella luce